佛菩萨的衣饰庄严

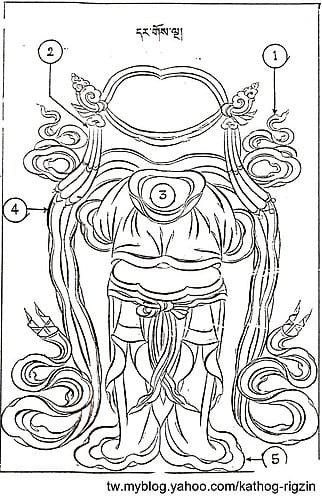

藏传佛教对于法门传承的慎重严谨,不论从藏经翻译、学院制度,还是修持仪轨里都显而易见,我们所见到的唐卡塑像中,人物的规格和色泽搭配亦是严格遵从传承仪规,甚至在衣饰的身庄严上,针对不同法门传承的特色与功德,其搭配都明显不同,如下简单介绍四种较俱代表性的部份: 《报身佛十三庄严》 又分为绸缎五法衣、珍宝八饰 [1]绸缎五法衣 1,悬挂在蓝绸缎冕旒后面的飘带2,挂在五方佛冠下的冕旒3,俱有金色图纹的白绸缎肩帔(若要完全遵照画唐卡的规范,应该在左肩腋下至右肩腋下,画一条称为阴阳鬘〈腋络〉的饰品)4,从上衣袖口至手掌,披垂而下的绿色绸缎5,覆盖下半身的内裙,以及其他各种下裙(按照普遍的佛像画法,裙身全部涂成红色,或者裙摆缘边部分涂红色,其余裙身部份上另四色的画法) [2] 珍宝八饰 1. 珍宝头冠2. 耳饰3. 颈饰(项链)4. 臂镯5. 珍宝肩饰6. 珍宝长肩饰7. 手镯8. 足镯以上共称为报身佛十三庄严。 《密乘本尊空行的骨饰六庄严》1,由头顶至发髻间的32条格纹骨鬘2,颈间的16条格纹骨鬘项链3,由后背至胸前的122条格纹骨鬘肩饰4,内裙上64条格纹骨鬘的腰带缨络5,手腕及手臂的骨饰6,脚上的骨饰(或者将手和脚的骨饰合算为一种,另加上耳饰为第六庄严,此乃表征六度波罗密多的意义) 另有其他名称与算法,例如:1,左右肩膀的骨饰摩尼宝2,胸前的骨鬘莲华3,背脊的骨饰金刚4,肩胛的骨鬘轮… 以上为基本的骨饰庄严。 尸陀林八庄严:又分为愤怒尊三披衣、配饰二庄严、敷涂三甘露。 [1] 愤怒尊三披衣 偶有无明众生批评,密乘本尊身相血腥,非大悲种,殊不知此乃法及功德之表征也!披带血皮的意义,代表降伏三毒烦恼,无畏及获得任运自在… 1,人皮。以菩提心摧坏贪欲2,象皮。以十力蠲除愚痴3,虎皮。以奋迅勇猛之力降伏嗔恨 [2]…